En tant que pays à l’agriculture développée, la Thaïlande a également traversé des périodes difficiles et des questionnements. Cependant, leur plus grande force réside dans une philosophie agricole juste et adaptée.

Une vendeuse de fruits au marché flottant de Damnoen Saduak, près de Bangkok – Photo : livingnomads

Pour la Thaïlande, la crise financière de 1997 a été une leçon coûteuse sur une croissance déséquilibrée et non durable. Cette crise est en partie due à un développement économique et social inadapté, où l’économie dépendait trop des capitaux étrangers et des marchés externes.

Le secteur de la production, dont l’agriculture, était principalement orienté vers l’exportation pour obtenir des devises étrangères. En conséquence, dans certaines régions, les paysans devaient acheter du riz pour se nourrir, même s’ils cultivaient du riz. La crise est survenue quand la production s’est étendue, mais il n’y avait plus d’acheteurs…

« Une économie suffisante »

Depuis 1973, à plusieurs reprises, le défunt roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej a insisté sur une orientation de développement basée sur la suffisance, la modération, l’économie, la rationalisation, et la formation d’une « immunité sociale » pour la majorité des agriculteurs.

Le roi mettait en garde les Thaïlandais de ne pas être indifférents dans leur mode de vie, même pour gagner de l’argent, il fallait suivre un développement basé sur des théories justes et toujours dans le cadre de l’éthique. Cette philosophie est connue sous le nom de « l’économie suffisante ».

Lors de la crise financière de 1997, le roi rappelait à son peuple la nécessité de l’autonomie. Dans son discours du 4 décembre 1997, il expliquait clairement :

« Récemment, de nombreux projets ont été lancés, beaucoup d’usines construites, on pensait que la Thaïlande deviendrait un petit tigre, puis un grand tigre. Tout le monde était excité à l’idée de devenir un tigre… Être un tigre n’est pas important, ce qui est important pour nous, c’est d’avoir une économie suffisante. Une économie suffisante signifie avoir assez pour nous nourrir nous-mêmes… »

L’« économie suffisante » n’est pas une théorie sur le fonctionnement de l’économie d’un pays, c’est une boussole pour prendre des décisions justes, bénéfiques pour le développement, selon l’explication du Comité national de développement économique et social de Thaïlande (NESDB), l’organisme gouvernemental responsable de sa mise en œuvre.

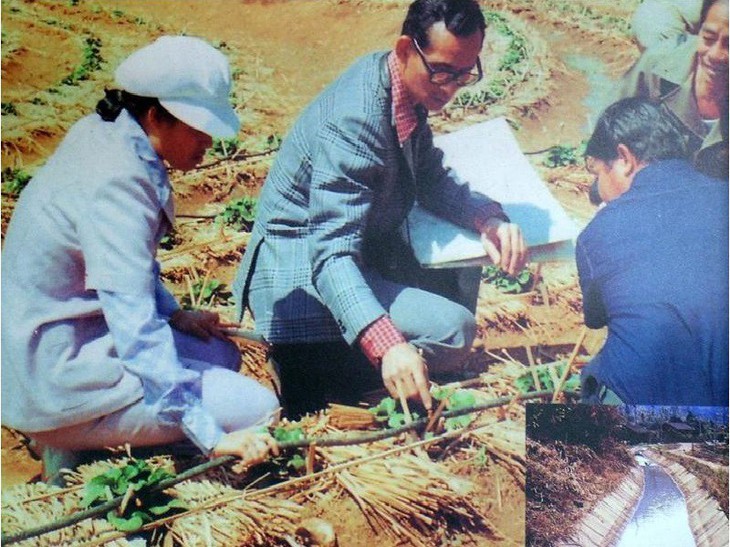

Le roi Bhumibol Adulyadej guide les agriculteurs thaïlandais dans la culture et l’irrigation – Photo d’archives

La vision du roi

La Thaïlande se situe dans une région riche en biodiversité, avec des terres fertiles propices à la culture de nombreuses plantes alimentaires. Depuis des millénaires, les Thaïlandais vivent de l’agriculture, développée grâce à la fertilité des sols, des mers et des rivières.

Le défunt roi Bhumibol comprenait parfaitement cela. Il soulignait toujours l’importance absolue de la terre et de l’eau, deux éléments essentiels au développement agricole. Ce n’est pas un hasard si environ 2 000 projets de gestion des ressources en eau ont été lancés par la famille royale à travers tout le pays.

Depuis sa première tournée d’inspection après son accession au trône, le roi Bhumibol a rencontré directement les agriculteurs, s’informant sur leurs conditions de vie, vérifiant les cartes qu’il dessinait lui-même, prenant des photos et notant tout ce qui était important. Le dicton thaïlandais « il n’y a aucun endroit dans le pays où les pas du roi ne se sont posés » vient de cette époque.

Le roi Bhumibol Adulyadej : un leader et un inventeur

Le roi Bhumibol Adulyadej n’était pas seulement un chef d’État, il était aussi un inventeur. Il a créé plusieurs innovations pour aider les agriculteurs, notamment la technique la plus célèbre de pluie artificielle – photo d’archives.

Comprenant les difficultés des paysans, surtout le manque d’eau pendant la saison sèche, le roi a développé la « Nouvelle théorie » de l’agriculture basée sur la philosophie de « l’économie suffisante ».

Il divise les 15 rai (24 000 m²) de terres cultivables d’une famille moyenne en quatre parties : 30 % pour creuser un étang qui stocke assez d’eau pour un an (en tenant compte de la sécheresse) et pour l’élevage aquatique, 30 % pour la culture du riz, 30 % pour les arbres fruitiers, légumes et cultures saisonnières, et 10 % pour d’autres activités.

La « Nouvelle théorie » est une méthode de gestion des ressources en terre et en eau adaptée aux petites fermes, pour les périodes normales comme les crises. Elle est expliquée étape par étape pour que les paysans puissent l’appliquer eux-mêmes.

En 2007, la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) a reconnu dans un rapport les efforts du roi Bhumibol pour le développement rural. Le rapport intitulé « Le roi Bhumibol : Semer un avenir pour les agriculteurs » souligne comment sous sa direction, la Thaïlande est passée d’une société agricole pauvre à un pays à revenu moyen, leader dans l’ASEAN.

La gestion agricole à la thaïlandaise

La gestion agricole selon la « Nouvelle théorie » du roi Bhumibol comporte trois étapes principales :

-

Dans la première étape, les agriculteurs doivent produire assez de nourriture pour leur famille, vivre dans un environnement propre, non pollué, et être en bonne santé. Cela se fait en divisant la terre selon la proportion 30:30:30:10.

-

Dans la deuxième étape, les paysans sont encouragés à se regrouper en coopératives pour collaborer avec les agences gouvernementales, entreprises privées et fonds d’investissement. Ils travaillent ensemble sur les semences, la rénovation des sols, le stockage, le séchage, la distribution, la transformation des produits (comme la fabrication de sauces fermentées), la santé, les prêts, l’éducation et d’autres activités sociales et communautaires.

En s’unissant, les agriculteurs réduisent leur dépendance extérieure, renforcent leur pouvoir de négociation, diminuent les coûts de transport et marketing, et peuvent mieux planifier leur production pour le bénéfice commun.

-

La troisième étape consiste à créer des liens avec d’autres institutions pour obtenir des financements, développer le marketing et l’énergie, afin d’élargir les activités commerciales, comme ouvrir des moulins à riz, des magasins communautaires ou des stations de service. Les agriculteurs peuvent ainsi apprendre, acquérir de l’expérience en production, transformation, marketing, et même exportation.

Ainsi, les familles agricoles augmentent leurs revenus, vivent mieux, et les communautés restent solidaires. Si toutes les étapes sont respectées, c’est un modèle de développement durable.